九州エネルギー問題懇話会トップページ講師コラム「エネルギーの明日」Vol.20 医療分野における放射線利用(1/4)

![]()

エネルギー・環境問題の専門家に、毎回、様々な角度からエネルギーの視野を広げるお話を伺います。

熊本大学大学院医学教育部教授

アイソトープ総合施設長

岡田 誠治 氏

「放射線」に対して、多くの方は「得体のしれないもの」「何か怖いもの」「危険なもの」というイメージをお持ちではないでしょうか。しかし、実情は、その特性に応じて私たちの生活のさまざまな分野で利用されています。今回は医療分野における放射線利用について、熊本大学教授の岡田誠治氏にお話を伺いました。

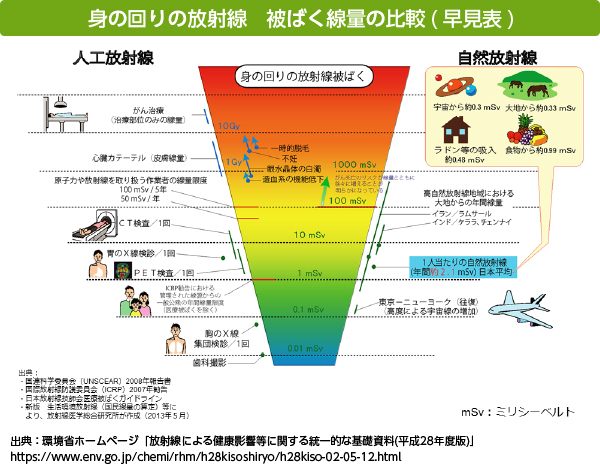

放射線は、実は、私たちの生活環境も含め、もともと自然界に存在するものです。宇宙から降り注ぐ宇宙線と呼ばれるものや、干しシイタケ、わかめなどの食べ物も含め、地上にある物質から出ているもの、大地から放射されているものなどあります。つまり、私たちは、日々、放射線に触れて生活しているのです。放射線に触れることを「被ばく」と言いますが、私たちは日常生活の中で気づかないうちに自然放射線に被ばくしています。その被ばく量は日本人で年間2.1ミリシーベルト程度です。ただ、これは人体に影響を与えるレベルではありません。参考ですが、国際放射線防護委員会では健康に影響を与える放射線の量は年間100ミリシーベルトが目安とされています。

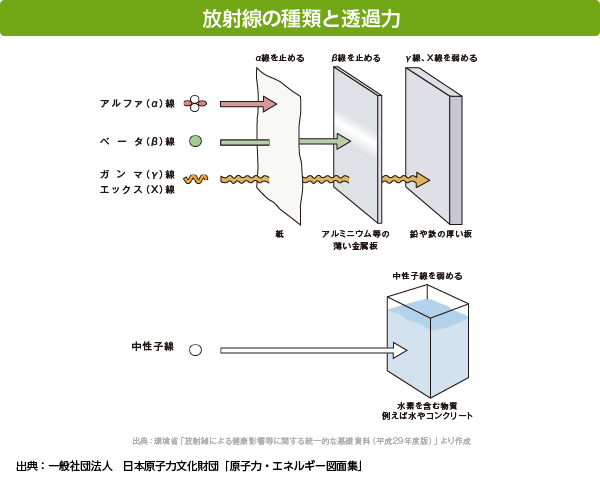

このように私たちの身近にある放射線ですが、単一のものではなく、いろいろな種類があります。

原子核から放出される粒子で、透過性が弱く紙1枚でも遮ることができるアルファ線。原子核から放出される電子で、アルファ線より透過性が強いものの、アルミニウムなどの薄い金属板で遮ることができるベータ線。電磁波の一種で、透過性が強く、鉛や鉄の厚い板で遮ることができるガンマ線やX線。透過性がとても強く、厚いコンクリートや水で遮へいする必要がある中性子線。この中性子線は少し厄介で、他の物質とぶつかるとその物質を放射化する性質もあります。

これらの放射線は、その特性を活かして医療で活用しており、しかも、その重要性は年々増しています。